As Gallery Closure Talks Soar, 18 New Openings Defy the Odds: Who's Crying Crisis Now?

Amid economic downturn and market contraction, reports of domestic gallery closures and foreign institutional pullbacks have become frequent. At this pivotal moment of a new round of transformation in China's contemporary art market, while some are exiting, new spaces are also entering the scene.

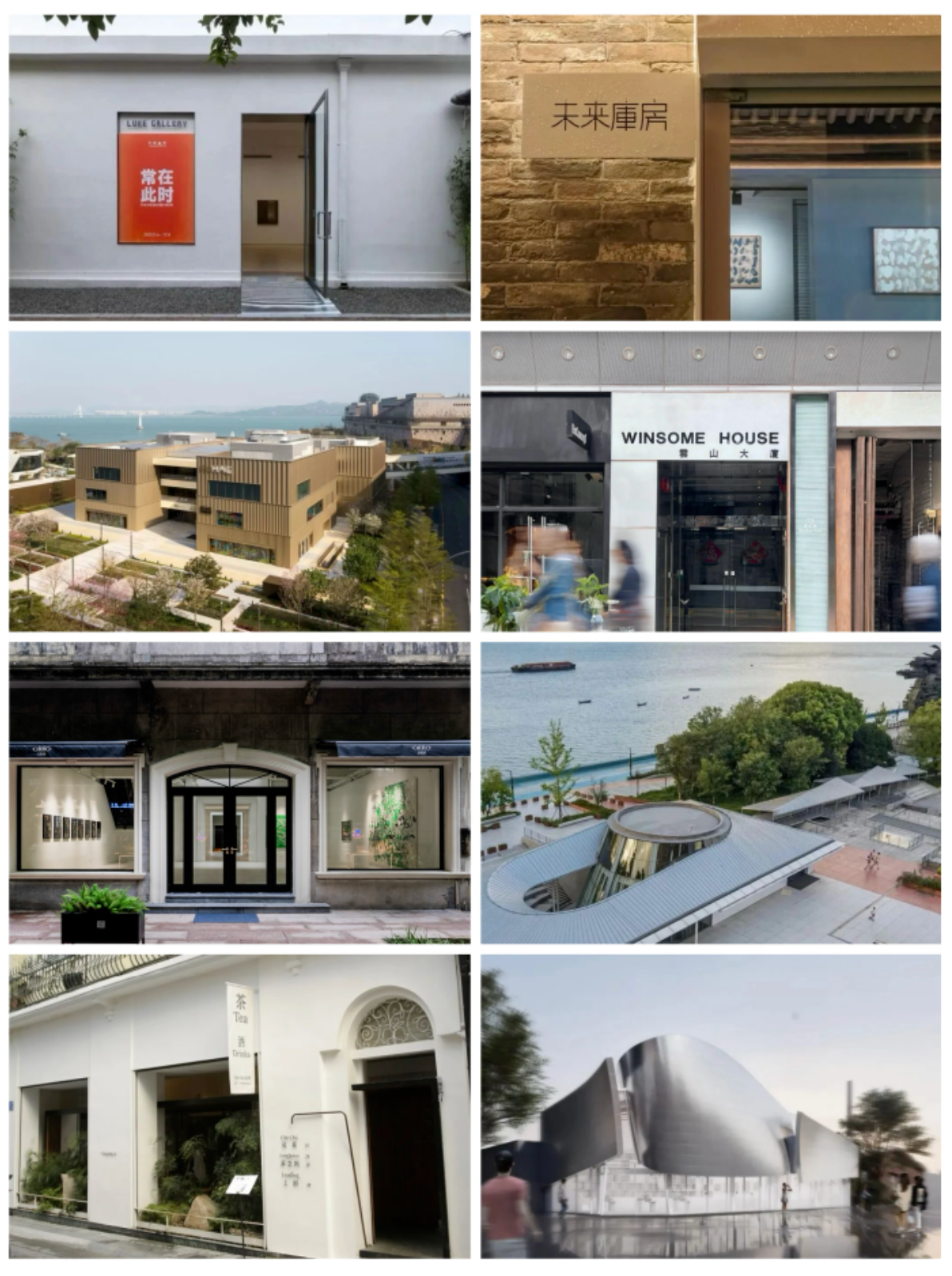

This year, 18 remarkable galleries and commercial institutions have emerged in Beijing, the Yangtze River Delta, the Greater Bay Area, and even central and northern China, breathing new life into the market. We visited 7 of these galleries and commercial spaces to explore what sets them apart and why they chose to embark on this new chapter under the current circumstances.